もう大会は始まっている。それでも、東京ドームの中にすぐ入る気にはなれませんでした。棚橋弘至の最後の日を、この目で見てしまえば、本当に終わってしまう。そんな感覚が、無意識のうちに足を止めていたのだと思います。

この記事は、2026年1月4日に東京ドームで開催された「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」を現地で見届けた記録です。美しい場面も、割り切れなかった感情も含めて、この日感じたすべてを残していきます。

🔖 この観戦記、あとでもう一度読み返したくなると思ったら保存が便利です👇

iPhone / iPad は 共有 → ホーム画面に追加 で保存できます。

「棚橋弘至 引退」WRESTLE KINGDOM 20 現地観戦記を、すぐ開けるように📦✨

東京ドームの外で立ち止まった理由|始まっているのに、入れなかった

東京ドームに到着した時点で、すでに「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」(1.4/イッテンヨン)は始まっていました。それでも、焦りはありませんでした。

「早く席に着かなければ」という気持ちが、不思議と湧いてこなかったからです。それは期待よりも、ためらいに近い感覚でした。

棚橋弘至の引退を、この目で見てしまえば、本当に終わってしまう。その現実から、ほんの少しだけ目を逸らしたかったのかもしれません。

ドームの外観を写真に収め、棚橋ののぼりを撮り、グッズを手に取る。一つひとつの行動が、気持ちを整えるための時間でした。

ようやく入場し、席に着いたとき、ちょうどウルフ・アロンのデビュー戦が始まりました。プロレス初観戦という状況も相まって、リングから放たれる迫力に一気に引き込まれます。

王者EVILの貫禄、ウルフの美しい背負い投げ。予想を覆す展開と、デビュー戦での勝利。

「終わり」を見に来た日に、最初に目にしたのは「始まり」でした。この瞬間から、東京ドームの空気に身体ごと飲み込まれていきました。

初観戦で体感したプロレスの迫力|ウルフ・アロンのデビュー戦

席に着いたタイミングで始まったのは、ウルフ・アロンのデビュー戦。事前知識はほとんどありませんでしたが、それでもリングに立つ姿を見た瞬間、この試合が特別なものになると直感しました。

対角には王者EVIL。入場しただけで伝わってくる貫禄と存在感は圧倒的で、簡単には崩れない壁として立ちはだかっていました。その中で、ウルフは真正面からぶつかっていきます。

特に印象に残ったのは、背負い投げの美しさ。一瞬で体が宙を舞い、叩きつけられる。その一連の動きに無駄がなく、会場から自然とどよめきが起こります。

プロレスは技の派手さだけではなく、身体の使い方や間の取り方まで含めて魅せるものなのだと、改めて実感しました。試合は序盤から拮抗し、予想を裏切る展開が続きます。

そして迎えたフィニッシュ。デビュー戦での勝利という結果に、驚きと同時に大きな拍手が送られました。

終わりを見届けるために訪れた東京ドームで、最初に突きつけられたのは、新しい始まりの瞬間でした。この一試合で、プロレスという世界の奥深さと迫力を、身体ごと叩き込まれた気がします。

ここから先、会場の空気はさらに濃くなっていきます。

成長と未来を確信した瞬間|辻陽太が示した新しい時代

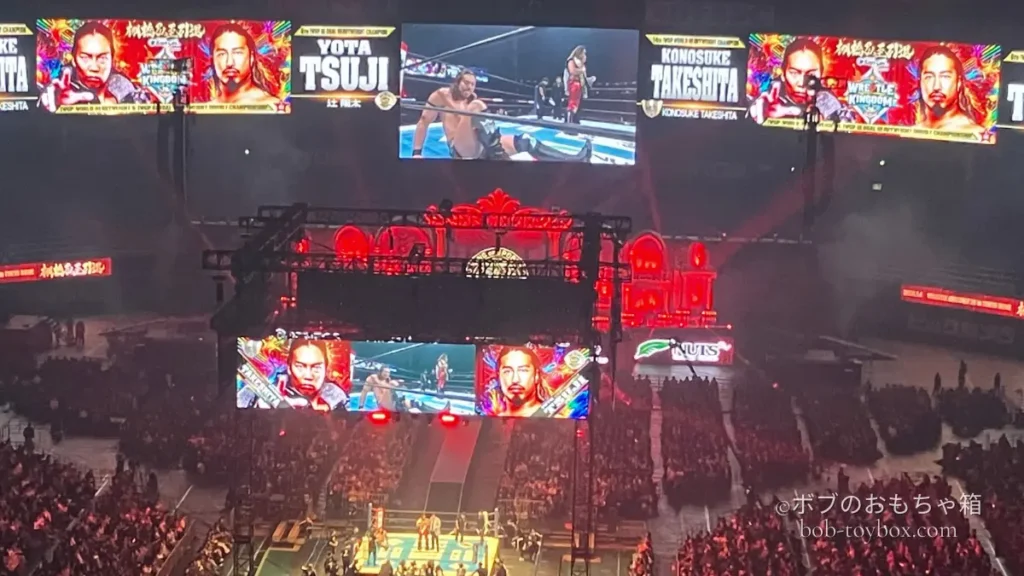

次に行われたのは、辻陽太と竹下幸之介の一戦。この試合を観られたことは、イッテンヨンの中でも特に印象深い出来事のひとつです。

辻陽太は、以前から注目していたレスラーでした。ところが、久しぶりに目にした姿は、記憶の中にあった若手の面影とはまるで違っていました。そこにヤングライオンの雰囲気はなく、すでに一人のプロレスラーとして完成された佇まいがありました。

試合序盤は、竹下のペースで進みます。力強さと安定感で圧倒される場面も多く、辻は防戦一方に見えました。それでも、少しずつ流れを引き寄せ、反撃に転じていく姿が鮮烈でした。

受け身ではなく、自分の意思で試合を組み立てていく。相手の強さを受け止めた上で、真正面からやり返す。その一つひとつの動きから、辻がすでに見せる側に立っていることがはっきりと伝わってきます。

結果は辻陽太の勝利。

勝敗以上に心に残ったのは、この試合が新しい時代の始まりを感じさせる内容だったことです。これから新日本プロレスを背負っていく存在が、確かにここにいる。そう確信できた時間でもあります。

試合後、辻が竹下に向けて放った「お前のその目、全然死んでねえな。」という言葉も強く印象に残りました。敵対しながらも、互いを認め合う関係性。この一言には、ライバルとしての敬意と、次の時代を担う者同士の覚悟が込められていたように感じます。

この試合を観られたこと自体が、すでに価値のある体験でした。終わりを見届ける1日の中で、確かに未来を感じさせてくれた一戦です。

安心をもたらした存在|オカダ・カズチカという変わらない強さ

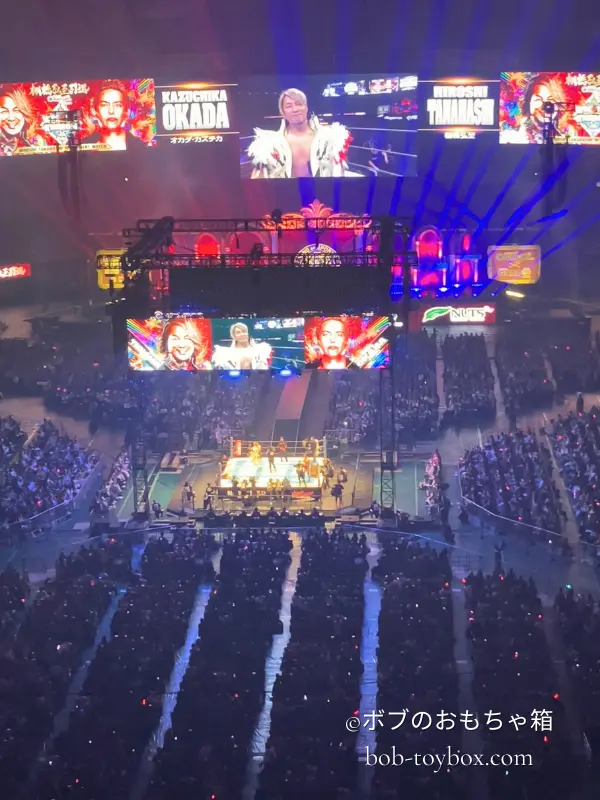

辻陽太の試合が終わると、間髪入れずにスクリーンに大きく映し出されたのは、「RAINMAKER」の文字でした。その瞬間、会場の空気がはっきりと切り替わったのを感じます。

オカダ・カズチカは、新日本プロレス時代から長く見てきた存在です。CHAOSに中邑真輔がいた頃から、常にその中心に立っていました。

ただ正直なところ、これまで強く惹かれてきたタイプのレスラーではありませんでした。試合運びやフィニッシュがワンパターンに感じられ、どこか距離を置いて見ていた部分もあります。

それでも、この日のイッテンヨンは違いました。オカダの名前がスクリーンに映った瞬間、不思議と安心感が広がります。「あのオカダが来る」という事実だけで、会場全体の空気が落ち着き、同時に高揚していくのがわかりました。

AEWの入場曲に乗って現れたオカダは、記憶の中にある姿そのままでした。団体が変わっても、立ち姿や放つ空気は何一つ変わっていません。それが何よりも心強く、変わらない強さとしてそこに存在していました。

この試合が、棚橋弘至にとって最後の一戦であることは誰もが理解しています。

だからこそ、その相手がオカダ・カズチカであることに、大きな意味がありました。時代を代表する存在が、同じリングに立つ。それだけで、この試合が特別なものになることは明らかでした。

オカダは、安心をもたらす存在でした。試合がどう転んでも、必ず受け止めてくれる。そんな信頼が、リング上からはっきりと伝わってきました。

この安心があったからこそ、次に訪れる瞬間を、正面から受け止める覚悟ができたのだと思います。

別れの実感|棚橋弘至、最後の入場

オカダ・カズチカの存在によって生まれた安心感のあと、ついにその時が訪れました。

スクリーンに映し出されたのは、これまでの棚橋弘至の姿。数えきれないほどの名場面と共に、「棚橋弘至」の文字が大きく浮かび上がります。その瞬間、胸の奥から一気に込み上げてくるものがありました。

ああ、これで本当に最後なのだと。そう実感したのは、この時が初めてだったのかもしれません。

ゆっくりと姿を現した棚橋弘至は、記憶の中にあるそのままの姿でした。テレビで何度も見てきたエース。リングに立つだけで空気を変える存在感。現役最後の入場であっても、その佇まいに衰えは感じられません。

大きな背中を見た瞬間、これまで背負ってきたものの重さが自然と伝わってきました。新日本プロレスのエースとしての責任。日本のプロレス界を牽引してきた誇り。そのすべてを背負いながら、ここまで走り続けてきたのだと思うと、感謝の気持ちが溢れてきます。

会場からは割れんばかりの歓声が上がり、東京ドーム中が棚橋コールに包まれました。誰か一人の声ではなく、全員が同じ思いで叫んでいる。そんな一体感が、はっきりと感じられる時間でした。

この瞬間、会場にいた誰もが理解していたはずです。これから始まる試合は、ただの一試合ではない。棚橋弘至というレスラーの、最後の時間なのだということを。

そして、ゴングが鳴りました。

魂と魂がぶつかった時間|棚橋弘至 vs オカダ・カズチカ

この一戦自体が、新日本プロレスの歴史そのものだった。

ゴングが鳴った瞬間、東京ドームの空気がはっきりと変わりました。棚橋弘至とオカダ・カズチカが立つリングに、会場中の視線が集まります。

この時間を、一瞬たりとも見逃してはいけない。そんな緊張感が、場内を包み込んでいました。

試合はオカダが主導権を握る展開で進みます。鋭いドロップキック、何度も狙われるレインメーカー。それでも棚橋は起き上がります。技を受けては立ち上がり、また受ける。何度崩されても立ち上がる姿には、これまで見てきたエースの粘りが確かにありました。

レインメーカーを交わす場面もありました。しかし最終的には、真正面から受ける覚悟を選びます。フォールされるたびに2カウントで返す棚橋。

「もう無理かもしれない」という空気が会場に漂っても、棚橋は立ち上がりました。魂と魂がぶつかり合うとは、こういうことなのだと。言葉ではなく、身体で理解させられる時間でした。

この試合で忘れられない場面は、何と言っても棚橋が繰り出した中邑真輔のボマイェ。柴田勝頼のスリーパーからPKと続き、その次に繰り出されたのは、中邑真輔のボマイェでした。

腕の振り、間の取り方、「イヤァオ」という叫び。そこからの踏み込みまで含めて、何もかもが完璧でした。WWEで使われているキンシャサではなく、新日本プロレスの中邑真輔が使っていた、あのボマイェ。技の形だけではなく、動きのすべてが重なっていました。

イッテンヨンの会場に中邑はいませんでした。それでも、確かにそこにいた。そう感じさせるだけの説得力が、あの一連の流れにはありました。

思い返せば、棚橋の代名詞ともいえるスリングブレイドという技名も、中邑が名付けたものです。「カッコいいじゃん、それ」と喜びながら、後にその由来を知って苦笑いしたというエピソードも含めて、2人の関係性は常に物語と共にありました。

だからこそ、このボマイェは唐突ではありませんでした。長い時間をかけて積み重ねてきたものを、最後にそっと返したような一撃だったのだと思います。

叶わなかった引退試合。最もこの舞台に立ちたかったのは、棚橋と中邑、その2人だったはず。その想いを、棚橋は自分の身体を通して、リングの上で昇華させました。

この日のボマイェが強く残ったなら、

中邑真輔自身の言葉にも触れてみてほしい。

リングに立てなかった夜にも、確かに続いていた物語。

SHINSUKE NAKAMURA USA DAYS(単行本)をAmazonで見る

そうした想いが交錯する中で、試合は確実に終盤へと向かっていました。試合時間のアナウンスが10分、20分と告げられるたびに、終わりが近づいている現実を突きつけられます。

このまま終わらないでほしい。そんな願いが、何度も頭をよぎりました。

いくら追い詰められても棚橋は決して諦めず、限界など感じさせませんでした。それどころか、何度もハイフライフローを披露します。テレビで見てきた通りの高さと迫力。エースとは何かを、最後まで身体で示してくれた気がします。

フォールされるたびに、会場からは棚橋コールと「GO! ACE!」の声が響きました。東京ドーム全体が揺れるような声量。レスラーが「リングで死にたい」と語る意味が、少しだけ理解できた瞬間でした。

そして、特大のレインメーカー。最後まで立ち上がろうとする棚橋弘至を、その一撃が打ち抜きました。勝利を手にしたのは、オカダ・カズチカ。

試合後、マイクを手にしたオカダは、リングに倒れる棚橋に向かって「ありがとうございました。」と言って深々と一礼してリングを去りました。

そんなオカダからは悪どさなんて微塵も感じられず、最後まで後輩として、先輩を敬っていた姿が印象的でした。その振る舞いを見て、オカダ・カズチカというレスラーの在り方が、少しだけ理解できた気がしました。

これは、ただの引退試合ではありません。

時代と時代が向き合い、受け取ったものを返し合った時間。

魂と魂が、確かにぶつかり合った一戦でした。

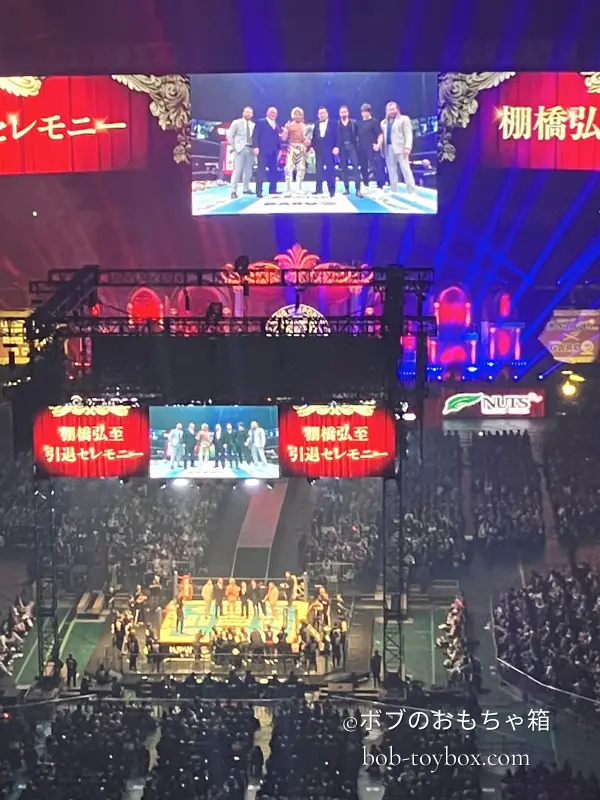

引退セレモニーが映し出したもの|祝福と、拭いきれなかった違和感

一人のレスラーが積み重ねてきた時間と関係性が、ここに映っている。

棚橋弘至とオカダ・カズチカの試合が終わると、引退セレモニーが始まりました。

そこに並んだのは、ただの名前ではありません。それぞれが、棚橋弘至という存在と向き合ってきた時間そのものでした。

🔻引退セレモニーに登場したレスラーたち

- ジェイ・ホワイト

-

まさかこの場で姿を見られるとは思っていなかった存在でした。花束を渡した後、深く頭を下げたその一礼が、言葉以上に多くを語っていたように感じます。棚橋弘至が築いてきた信頼と敬意が、確かにそこにありました。

- ウィル・オスプレイ

-

目に涙を浮かべながら、花束を渡し、深々と礼を尽くす姿が印象的でした。日本のリングで育った外国人レスラーとして、棚橋弘至への感謝と覚悟が、その姿勢に表れていました。

- ケニー・オメガ & 飯伏幸太

-

この二人が並んでリングに立った瞬間、会場の空気が変わりました。ゴールデンスターが揃った、その事実だけで胸が熱くなります。

生で見るケニー・オメガは、やはり別格。一時代を築いた者だけが放つ圧倒的なオーラが、全身から滲み出ていました。

そして飯伏幸太。大怪我を負い、リハビリ中で足を引きずりながらも、この場に立っていたこと。棚橋と抱き合いながら号泣する姿を、ケニーが優しい表情で見守る。その光景は、言葉を失うほど美しく、忘れられないものとなりました。

- 柴田勝頼

-

あの無骨な柴田が、棚橋に抱きつきながら涙を流していました。最後は自らTシャツを脱ぎ、互いの胸を叩き合う。柴田らしい、不器用で真っ直ぐな見送りでした。

- 武藤敬司 & 藤波辰爾

-

レジェンドと呼ばれる二人がリングに上がる光景は、それだけで特別でした。2人に囲まれた棚橋の表情は、どこか穏やかで、幸せそうにも見えました。

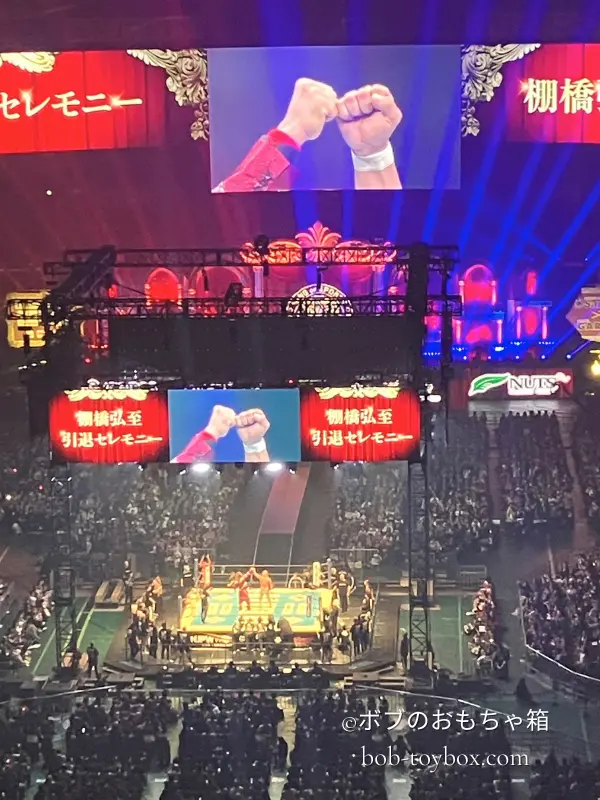

🔻内藤哲也という「特別な存在」

拳と拳が触れた一瞬に、言葉以上の想いが詰まっていた。

ここで終わりかと思われたその時、スクリーンに映し出されたのは「内藤哲也」の文字でした。

一気に沸き上がる歓声。会場のボルテージが、もう一段階上がったのをはっきりと感じます。

BUSHIとともに、これ以上ないほど内藤らしい時間をかけて入場してくる姿は、この引退セレモニーの中でも異質な輝きを放っていました。新日本プロレスにいる間に生で観ることができなかった存在が、今、目の前にいる。その事実だけで、夢のような時間でした。

リングに上がってマイクを握った内藤は、「あなたを見て新日本プロレスに入門しました。またいつか、新日本プロレスのリングであなたに会えるその日を楽しみにしています」と語ります。

内藤なりの言葉、内藤なりの距離感。そして最後、互いに胸を叩き、拳を高く掲げ、拳同士を軽く合わせた瞬間。そこにあったのは、紛れもない師弟の絆でした。

🔻引退の10カウント、そして残った感覚

その後、引退の10カウントがゴングで鳴らされます。観客は総立ちになり、静かにリング上の棚橋弘至を見つめていました。

思わず名前を叫ぶ声も混じる中、棚橋は目を閉じ、今という時間を必死に噛み締めているように見えました。

完璧な祝福に包まれた引退セレモニー。それでも、この時点ではまだ実感が追いついていませんでした。頭では理解していても、心が追いつかない。最後はゴンドラで会場を一周する棚橋を見届け、東京ドームを後にします。

帰り道、自然とこぼれたのは「棚橋、お疲れさま」という言葉でした。

立てなかった1人が残したもの|中邑真輔という不在

みてるぞ

— Shinsuke Nakamura (@ShinsukeN) January 4, 2026

引退セレモニーが終わり、祝福の余韻が会場に残る中で、どうしても拭えない感覚がありました。この場所に、立つはずだった1人の姿がなかったことです。

中邑真輔は、東京ドームのリングには現れませんでした。WWEでの活動や契約という事情から、同じ空間に立つことは叶わなかった。それは事実として理解できます。

とはいえ、棚橋弘至という存在と最も深く時代を共有してきた人物が、そこにいないという事実は、どうしても重く残りました。

後日報じられたインタビューで、中邑は今回のイッテンヨンについて語っています。「超満員の東京ドームで棚橋弘至が引退する。そのリングに立ちたいと思うレスラーはたくさんいる。立てない者の分も、誰かがそこに立ってくれたら」という趣旨の言葉でした。

その言葉を知ったとき、試合中に感じた違和感が、静かに一本の線で繋がりました。

後になって知ったのが、辻陽太と対戦した竹下幸之介が、試合中に腕に巻いていた赤いアームバンドの存在。それは、中邑真輔から託されたものだったと語られています。

この舞台に立つことができない代わりに、自分の想いを誰かに預ける。その選択が、あの赤いアームバンドには込められていました。

柴田勝頼のスリーパーからPK、そして中邑真輔のボマイェ。あの一連の流れは、偶然でもサービスでもありません。立てなかった1人の想いを、棚橋が自分の身体を通して、リングの上に残したのだと思います。

腕の振り、間の取り方、「イヤァオ」という叫び。そこから放たれた一撃は、WWEのキンシャサではなく、新日本プロレスの中邑真輔が使っていたボマイェでした。まるで、そこに中邑がいるかのように感じたのは、決して気のせいではなかったのでしょう。

技の名前や動きの一つひとつに、2人が積み重ねてきた時間が刻まれている。それを説明する必要はありませんでした。リングの上に立っていなくても、確かに物語は続いていたのです。

だからこそ、今回の引退は単純に美化されるものではないと感じます。

祝福の裏側には、叶わなかった試合と、越えられなかった現実が確かに存在していました。それでも、選手たちはそれぞれの立場で、今できる最善を尽くした。その事実だけは、否定できません。

立てなかったからこそ、強く残ったものがある。

中邑真輔という不在は、棚橋弘至の引退を、より現実的で、より人間的なものとして、東京ドームに刻み込んだように思います。

レッスルキングダム9。

棚橋弘至、オカダ・カズチカ、飯伏幸太──

今回のイッテンヨンに集った面々が、同じリングに立っていた時間。

だからこそ、今回「立てなかった一人」の存在が、より強く浮かび上がる。

▶︎ レッスルキングダム9 2015.1.4 東京ドーム(DVD)をAmazonで見る

棚橋弘至が残したもの|引退という事実の、その先に

この夜、棚橋弘至の引退は「個人の出来事」を超え、共有される記憶になった。

棚橋弘至の引退は、多くの祝福と拍手に包まれました。東京ドームという大舞台で、仲間や後輩、そして観客に見送られた姿は、確かに美しいものでした。

それでも、この引退は、ただ美化されるべきものではないと感じます。

叶わなかった試合があり、越えられなかった現実があり、どうしても埋まらない空白が残った。その事実から目を逸らしてしまえば、棚橋弘至というレスラーが歩んできた道のりそのものを、薄くしてしまう気がするからです。

それでもなお、この引退が強く心に残ったのは、棚橋が最後まで「エース」であり続けたからでした。

膝が限界に近づいていることは誰の目にも明らかでした。それでもリングに立ち、何度も立ち上がり、ハイフライフローを放ち続けた。勝敗以上に、その姿勢そのものが、新日本プロレスのエースとは何かを示していました。

そして、その背中に真正面から向き合ったのが、オカダ・カズチカでした。

終盤に見せたレインメーカーポーズは、約2年ぶりのものだったと伝えられています。挑発も誇示もない、ただ棚橋弘至と向き合うためだけに選ばれた、かつての姿でした。

最大のライバルが、最後の相手として差し出した敬意。それを真正面から受け止め、最後まで立ち上がろうとした棚橋の姿は、この引退が単なる区切りではないことを、静かに物語っていました。

引退とは、すべてが終わる瞬間ではありません。

誰かに託され、誰かの中に残り、形を変えて続いていくものです。中邑真輔の不在も、オカダ・カズチカの選択も、そのすべてが、棚橋弘至という存在の大きさを浮かび上がらせていました。

棚橋弘至は、リングを去りました。

しかし、物語は終わっていません。エースとは、称号ではなく、生き方そのものだった。そのことを、この引退ははっきりと残しました。

祝福と違和感、その両方を抱えたままでも構わない。それこそが、棚橋弘至というレスラーが、最後に残した最も正直な答えだったのだと思います。

棚橋弘至のファイナルロードは、「終わり」ではなく、「継ぐこと」と「縁を結ぶこと」だった。その意味を、この1日は確かに示していました。

最後まで「エース」だった理由を、

棚橋本人の言葉で辿りたい人へ。

引退は終わりじゃなく、受け継がれていくもの。

▶︎ 棚橋弘至はなぜ新日本プロレスを変えることができたのか(Kindle版)をAmazonで見る

▶︎ 棚橋弘至はなぜ新日本プロレスを変えることができたのか(文庫版)をAmazonで見る

あわせて読みたい

- 新日本プロレスを初めて観た夜に、心が止まった理由――わかっていたはずの引退が、こんなにも重かった

- 語られなかった選択──棚橋弘至引退試合と、中邑真輔という存在

- 現地で心が動いた記録|エリック・クラプトン来日公演2025 奇跡のステージとセトリまとめ

iPhone / iPadなら 《 共有 → ホーム画面に追加 》で、

1タップで「棚橋弘至 引退」WRESTLE KINGDOM 20の記録に戻れます📦✨

東京ドームの熱と、言葉にならなかった感情を、いつでも読み返せるように。

※本記事は、2026年1月4日に東京ドームで開催された「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」を現地で観戦した際の記録と感想をもとに構成しています。また、本記事にはアフィリエイトリンクが含まれていますが、作品や出来事を記録・振り返るための資料的な紹介として掲載しています。